[Most contents are written in Japanese Language] [Always under construction]

[memo] 20世紀初頭の雄物川下流事情

日付 2016.8

はじめに

長いこと秋田の人たちに恵みを与えつつ、洪水の被害も与え続けてきた 暴れ川・雄物川。

雄物川をいかにコントロールするか。これについては17世紀、 藩主佐竹氏の家老であった梅津氏による治水事業があり、 これにより四ツ小屋・仁井田地区については それなりに効果があったように 思われます。 (関連: [ 大野村の1696年 ] )

しかし。それよりも下流、茨島とか川尻のあたりについては、 当時はほとんど手付かずのまま。20世紀になってからようやく着手された 雄物川改修工事(1917(大正6)〜1938(昭和13))と、その最大の成果である 雄物川放水路の完成(1938(昭和13))、それによってようやく 下流でも(日常的な)洪水の恐怖からようやく解放された、そんな感じになる訳ですけど。 (関連: [ 雄物川放水路とふるさと秋田の発展 (秋田河川国道事務所) ] )

その20世紀の大工事が行われる前はどういう状況だったの? について、 なんか情報を見つけたらここにメモしていきたいと思います。

[Table of Contents]大正期の川尻村と仙北水

大正末年の川 尻村の川は、現在のように治水工事によってコントロールされ ておらず、大きく異なった、でっかい顔つきをしていた。

川尻村の川とはもちろん雄物川であるが、この大河に注ぐ二 つの支流、つまり旭川と太平川が川口のあたりで大きく中洲を 作ってそれに合流していた。人工の手がほとんど加えられてい なかった当時の雄物川は、人間の力ではどうにもならないほど 毎年のように暴れまわり、洪水をくり返していた。梅雨の末期 や真夏の頃に上流の雄勝、平鹿、仙北の雨を集めて大水が襲っ てくると、人々はこれを「仙北水」がやって来たといって怖ろ しがった。茨島の一帯では、毎年のように、どこまでが川でど こからが陸地なのか分からないほどのはんらんがくり返された。 てっとり早くいえば、茨島は大河の河口に大自然が作り出した 巨大な池(遊水池)で、洪水を大自然が調節する役目を果たし ていた。「仙北水」がやってくると、人々は耕作していた田畑 を呆然と眺めているだけだった。現在の柳原新田から開(ひら き)の一帯などでは、八月の出穂の時期に冠水すると、穂は水 をかぶり枯れたようになり、稲はよく稔らなかった。

「仙北水」は茨島から牛島にかけて水で埋め尽くしたばかり ではない。水は旭川と太平川に逆流し、泥水は楢山を水びたし にした。楢山のケツヒタシである。 (『村から市へ 川尻村秋田市合併70周年記念誌』1996, p.20)

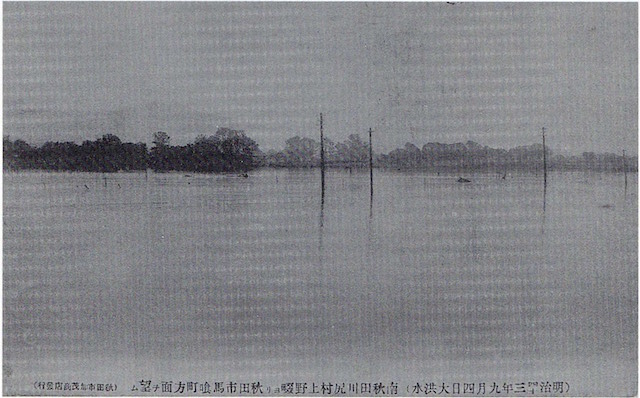

毎年のようにやってきて一帯を水びたしにする、おそろしい「仙北水」。 この被害がどの程度のものだったかが それなりにわかる資料がありました。 『村から市へ』p.21 に紹介されている写真です。

ここには、こうあります。

「(明治四十三年九月四日大洪水) 南秋田川尻村上野畷ヨリ秋田市馬喰町方面ヲ望ム」おそらく現在の高清水醸造元・蓮入院のあたりから、 ジェイマルエー旭南店・旭南小学校のあたりを撮影した写真と思われます。 完全に水没してますね。これだと寺町のへんまで水没しててもおかしくないですよね。 楢山のあたりも完全に水没したようです。‥恐ろしい‥ (ちなみに。 [ 雄物川放水路ができるまで ] のページを見ると、どうやらこの1910(明治43)年の大洪水が 20世紀の「雄物川改修工事」の直接的契機となったように思えます。)

(つづく ?!)